剛接觸美股的朋友,常皺著眉頭問:「美國 股市 指數 怎麼那麼多啊!又是”道瓊工業指數”、”標準普爾五百指數”、”納斯達克指數”、”費城半導體指數”…,我們該看哪一個?」

真的,跟台灣只有主要的「台灣加權股價指數」相比,美國 股市 指數 真的繁複許多。

有人好奇:台灣的大盤指數是台灣加權股價指數,那 美國 股市 大盤 指數 是哪一個呢?其實,美國沒有特別哪個指數是「大盤指數」。台灣股價加權指數會被稱為大盤,是因為它包含了所有台灣的上市公司。美股指數卻不是。不管是哪個 美國 股市 指數,都只包含了部份公司。

為何會如此呢?我們先從「指數是什麼」談起…

內容目錄

指數 是什麼?是讓人一眼看出整體股市好壞的工具!

「指數」這概念是道瓊工業指數的創辦人 – 查爾斯. 道發明的。據說,在還沒有道瓊工業指數的年代,美國人喜歡買公司債。買大公司的債券,然後每年領配息,多單純啊,股票太複雜惹。

於是,查爾斯.道 就想要發明一個東西,讓大眾一看就瞭解股市好壞。這也就是「道瓊工業指數」的起源….

道瓊工業指數(ETF代碼:DIA) – 美國 股市 指數 中最老且成份股最少的指數

「道瓊 工業 指數(Dow Jones Industrial Average Index,簡稱Dow Jones、Dow)」創立於1885年(真的很老了吼),是全球最古老的指數之一。由三十間公司編製而成。為什麼只有三十間?主要是那時候的大公司不多,不像現在。而隨著使用 道瓊 工業 指數 的人越來越多,就自然而然地維持著這個數目了。

那這三十間公司如何挑選呢?其實很主觀…

道瓊工業指數(ETF代碼:DIA) – 美國 股市 指數 中選股最主觀的指數

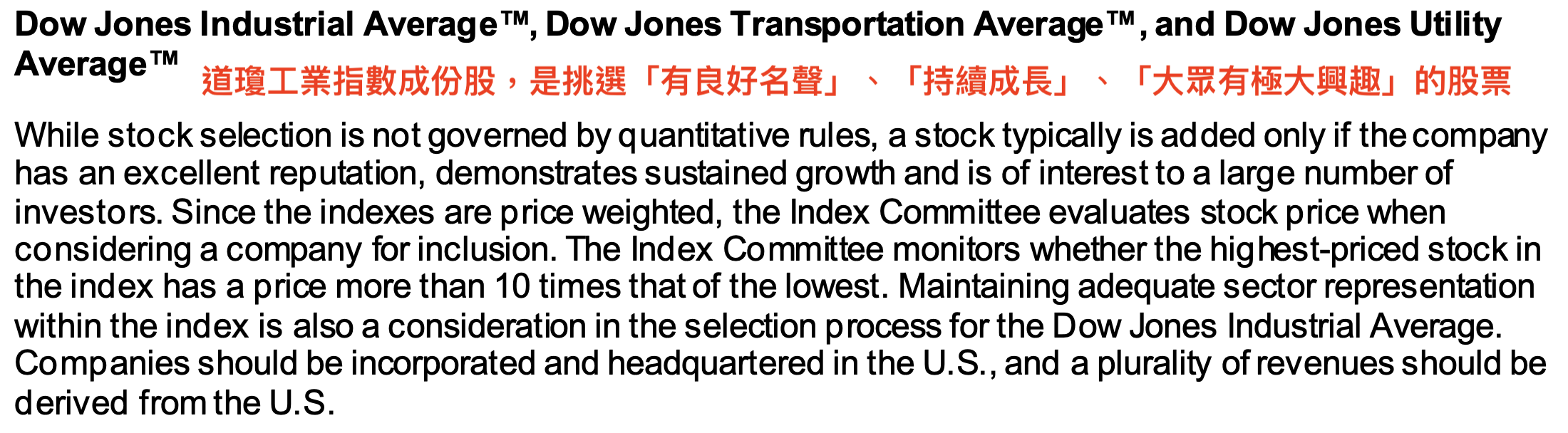

依據這份編製公司 S&P Global 的文件說明,道瓊工業指數、道瓊運輸指數、道瓊公用事業指數的成份股的挑選方式都不是量化的規則,而是挑選「有良好名聲」、「持續成長」、「大眾有極大興趣」的股票。

嗯….,除了「持續成長」可量化衡量之外,要如何判斷「有良好名聲」、「大眾有極大興趣」?這是完全主觀的。而且除了選股很主觀之外,計算方式也很特別:

道瓊工業指數(ETF代碼:DIA)– 美國 股市 指數 中唯一採用股價加權的指數

現在大部份的指數是用「市值加權」,這就是台灣加權股價指數的算法:市值越高,比重越高。那「股價加權」是怎麼回事?就是:股價越高,權重越高。而目前權重最高的是聯合健康集團(股票代號:UNH)

有沒有覺得很神奇,權重第一的不是市值最大的蘋果(股票代號:AAPL)!?這,就是「股價加權」的特別之處,因為聯合健康目前的股價最高。如果過陣子它跌了,那比重就不一樣啦。

為什麼要用「股價加權」這麼特別的方式呢?因為股價加權計算方式更好懂。

當時美股公司不多,也很少有公司股票分割,所以的確是「股價越大的公司市值越大」,所以就用簡單直觀的股價加權了,然後一直沿用到現在。

現在,全世界有不知道多少資金在追蹤道瓊工業指數,要它改計算方式會非常非常麻煩。所以大家寧可用這種比較簡單的計價方式,反正都習慣了。下表是道瓊工業指數的成份股及權重:

道瓊 工業 指數 成份股及權重整理

| 公司名稱 | 股票代碼 | 佔指數權重%(截至2023/10/18) | 累積權重% | 介紹文章連結 |

| 聯合健康United Health | UNH | 10.39 | 10.39 | |

| 微軟Microsoft | MSFT | 6.43 | 16.82 | |

| 高盛 Goldman Sachs | GS | 5.99 | 22.81 | |

| 家得寶Home Depot | HD | 5.73 | 28.54 | |

| Amgen | AMGN | 5.51 | 34.05 | |

| 開拓重工Caterpillar | CAT | 5.28 | 39.33 | 連結在此 |

| 麥當勞McDonald | MCD | 4.87 | 44.2 | |

| Visa | V | 4.67 | 48.87 | 連結在此 |

| Salesforce | CRM | 4.06 | 52.9 | |

| Honeywell International | HON | 3.61 | 56.54 | |

| 波音Boeing | BA | 3.59 | 連結在此 | |

| 蘋果Apple | AAPL | 3.43 | 連結在此 | |

| Travelers | TRV | 3.28 | ||

| 雪弗龍Chevron | CVX | 3.25 | ||

| 沃爾瑪 Walmart Inc. | WMT | 3.13 | ||

| 嬌生Johnson & Johnson | JNJ | 3.02 | ||

| 美國運通American Express | AXP | 2.99 | ||

| 摩根大通JP Morgan Chase | JPM | 2.86 | 連結在此 | |

| 寶僑Procter & Gamble Company | PG | 2.83 | ||

| IBM | IBM | 2.72 | ||

| 默克 Merck & Co. Inc. | MRK | 2.02 | ||

| Nike | NKE | 2 | ||

| 3M | MMM | 1.75 | ||

| 迪士尼Disney | DIS | 1.67 | 連結在此 | |

| 可口可樂 Coca-Cola Company | KO | 1.104 | ||

| 思科 Cisco Systems Inc. | CSCO | 1.04 | ||

| Dow Inc. | DOW | 0.98 | ||

| 英特爾 Intel Corporation | CSCO | 0.7 | ||

| Verizon Communications Inc. | VZ | 0.74 | ||

| Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | 0.63 | ||

有發現嗎?道瓊工業指數雖然有30家成份股,但是前九家公司就佔了整個指數的50%,後面21家再分佔剩下的50%…..。這也是有些喜歡做 美國 股市 期貨 的人喜歡做道瓊期貨的原因,成份股少,前九家佔比又高,看前幾大公司的股價就能大概預測期貨的走向。

道瓊 工業 指數 – 美國 股市 指數 中科技股佔比最低的指數

扣除那些針對特定產業的指數不算,道瓊 工業 指數 的科技股佔比是幾大指數中最低的。

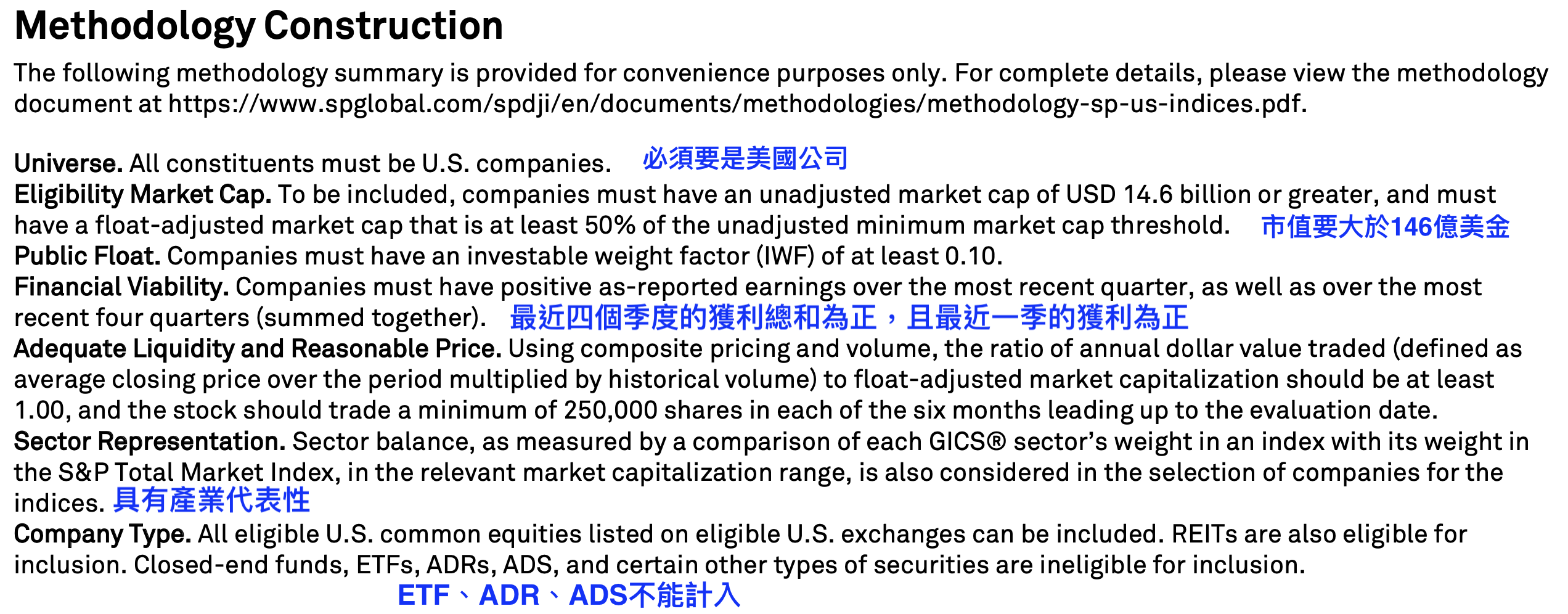

下圖是道瓊工業指數成份股的產業比重(截至2023年04月28日),是從道瓊工業指數的公開說明書中抓下來後整理而成:

由上圖可以發現,其實產業滿分散的。近幾年很紅的資訊科技和通訊服務加起來也只佔了19.7%,不到四分之一。這跟另一大指數 – 那斯達克指數 Nasdaq composite index 是兩個極端:

那斯達克指數(ETF代碼:QQQ) – 美國 股市 指數 中成份股最多的指數

那斯達克指數Nasdaq Composite Index是那斯達克證交所於1971年推出的(延伸閱讀:<美股分析> 近十年,它漲得比 那 斯 達 克 指數還多 – 那 斯 達 克 證券交易所集團!),選股方式非常簡單直接,它包含了所有在那斯達克證交所的上市公司,因此成份股有3,668間(截至2022年12月31日),計算方式是市值加權。

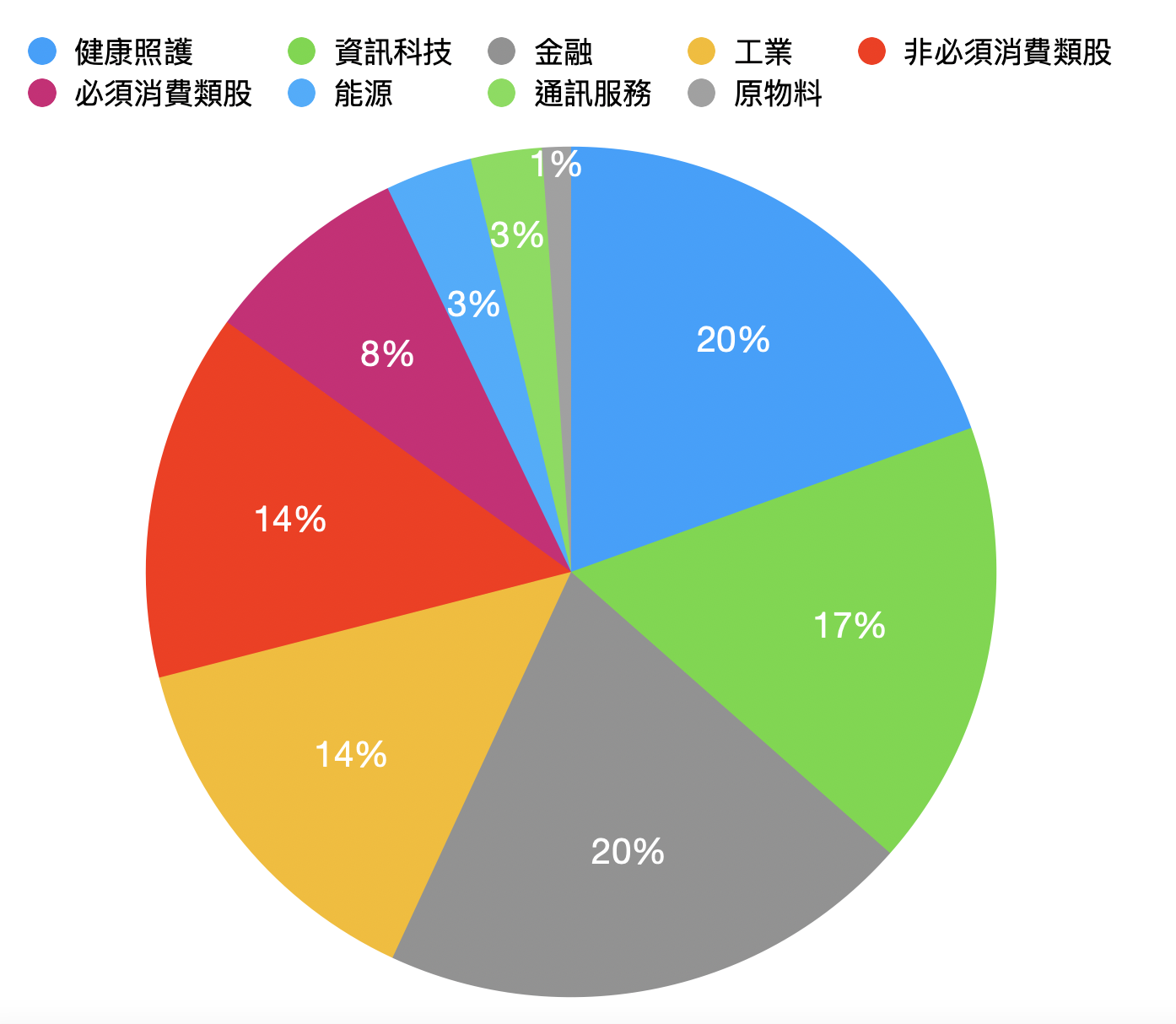

而且因為那斯達克證交所的上市門檻跟紐約證交所相比稍低,品牌形象也更年輕,因此在那斯達克證交所掛牌的科技公司很多。截至2022年12月,它的指數中科技股佔了將近一半:

那斯達克指數裡面不只有科技類股,像好市多Costco(股票代號:COST)、星巴克(股票代號:SBUX)也都在那斯達克掛牌上市,也都是那斯達克100指數ETF(股票代號:QQQ)的成份股喔。

(延伸閱讀:<美股分析> 星巴克Starbucks(SBUX.US) 股價未來會如何?我認為有機會。因為…)

(延伸閱讀:<美股分析> 好市多 (Costco,股票代碼:COST) 其實經濟衰退時不太抗跌。前兩次衰退時,它的表現是….)

那斯達克指數(ETF代碼:QQQ)的缺點,沒有在紐約證交所掛牌的上市公司

像雪弗龍、艾克森美孚等石油巨頭都是在紐約證交所掛牌,花旗銀行、美國銀行、高盛、摩根史丹利、Visa、美國運通等也是。

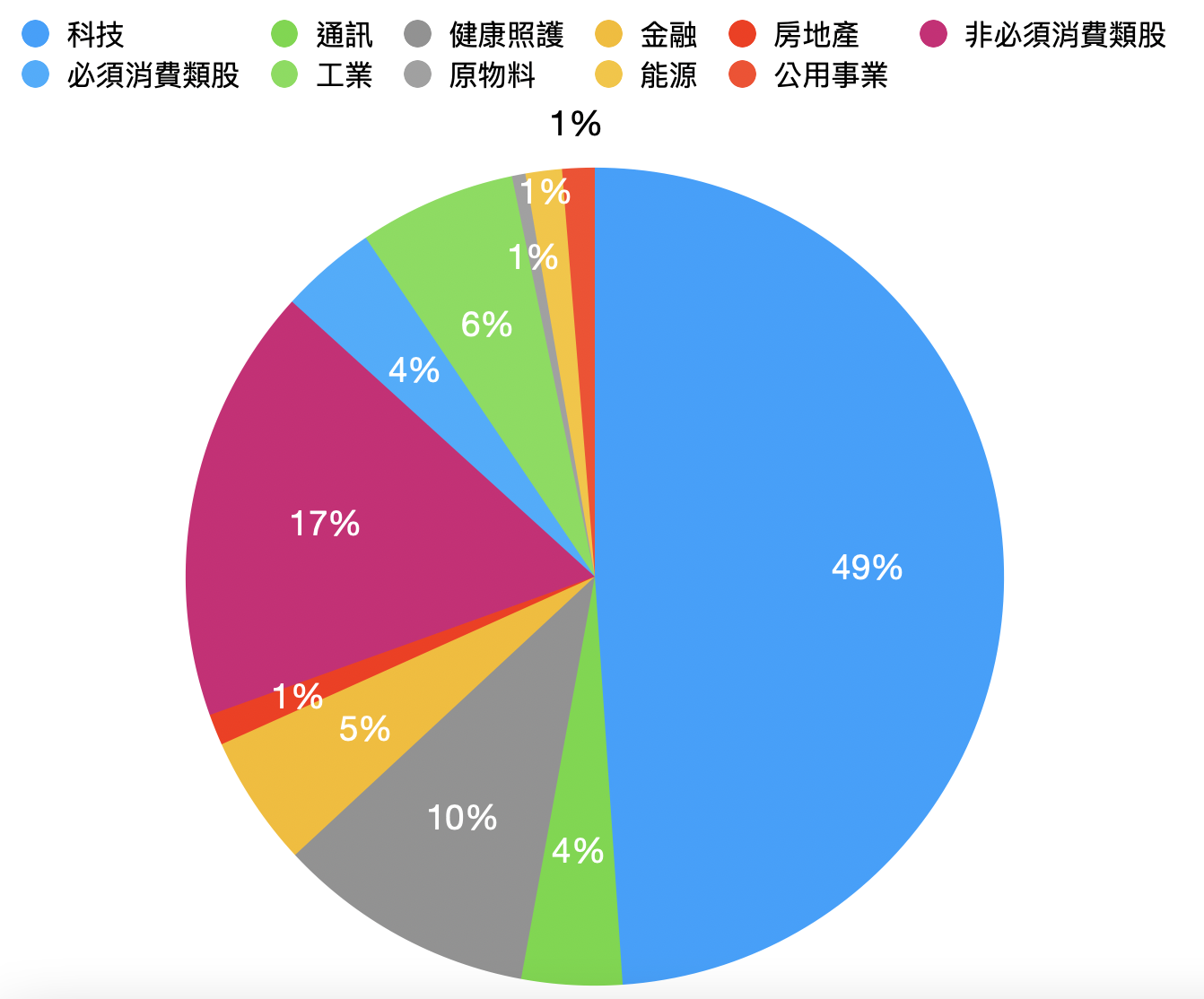

這有好有壞,像2022年上半年石油飆漲時,道瓊工業指數就贏過那斯達克指數不少:

可是像2020年三月的新冠肺炎股災,道瓊工業指數又輸慘了,因為飛機停飛(波音完蛋)、大家關在家裡(迪士尼和Home Depot都完蛋)。

或者像2022年下半年時,半導體庫存暴增,納斯達克指數就慘輸道瓊了。更不用說以半導體為主的「費城半導體指數….」

費城半導體指數(ETF代碼:SOXQ),只針對半導體產業的指數

(上面這句話好像廢話😆)

費城半導體指數,現在歸在那斯達克集團旗下。它只追蹤美國前三十大半導體上市公司。為什麼半導體一個產業的指數就能變成美國四大指數啊?因為,半導體產業本身就很龐大,下面還可以細分成好多子產業,車用類比IC、微處理器、半導體設備製造、半導體製程管理等等的,所以完全能撐起一個大型指數。

而費城半導體指數一樣採用市值加權….

費城半導體指數一樣是用市值加權,但有經過調整,不會太過集中

費城半導體指數採用的是「市值加權」,就是「市值越大、權重越大」。可是它的權重相較於道瓊工業指數等指數更加分散,最大成份股也不過佔權重8%多一點而已,這是因為那斯達克集團做了調整,限定單一成份股不能超過權重8%(但有時候會超過一點點,這會在調整時再調掉)。

以下就是它的成份股以及權重:

費城半導體指數成份股

(截至2022年11月01日)

| 股票代號 | 公司名稱 | 持股權重 |

| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 8.01% |

| TXN | 德州儀器TEXAS INSTRUMENTS INC | 8.80% |

| AVGO | 博通BROADCOM INC | 8.37% |

| QCOM | 高通QUALCOMM INC | 7.92% |

| AMD | ADV MICRO DEVICES | 6.28% |

| ASML | 艾司摩爾ASML HLDG NY REG | 4.27% |

| AMAT | 應用材料APPLIED MATERIALS INC | 4.26% |

| KLAC | K L A-TENCOR CORP | 4.17% |

| ADI | ANALOG DEVICES INC | 4.26% |

| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 4.21% |

| NXPI | 恩智浦 NXP SEMICONDUCTORS | 4.12% |

| MU | 美光 Micron Technology Inc | 4.33% |

| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 3.60% |

| TSM | 台積電 TAIWAN SEMICOND ADS | 3.3% |

| INTC | 英特爾 Intel Corp | 3.96% |

| MRVL | MARVELL TECH GROUP | 3.54% |

| GFS | 格羅方德 GLOBALFOUNDRIES ORD | 3.21% |

| ON | ON SEMICONDUCTOR | 2.79% |

| MPWR | MONOLITHIC POWER SYS | 1.70% |

| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1.45% |

| TER | TERADYNE INC | 1.35% |

| ENTG | ENTEGRIS INC | 1.25% |

| WOLF | WOLFSPEED, INC. CM | 0.99% |

| QRVO | QORVO, INC. CMN | 0.93% |

| LSCC | LATTICE SEMICOND | 0.75% |

| NOVT | NOVANTA INC | 0.52% |

| COHR | COHERENT INC | 0.47% |

| IPGP | IPG PHOTONICS CORP | 0.45% |

| AZTA | AZENTA, INC. | 0.36% |

| SYNA | Synaptics Incorporated | 0.37% |

費城半導體指數近期受到矚目,是因為2016年Nvidia將GPU用於AI,導致半導體整個大躍進而開始的。GPU讓AI 應用趨於成熟,因此各行各業都開始用到半導體(像是自駕車要用晶片、智慧家電也要用晶片等等)。

但半導體經過一波爆發後,2022年下半年陷入庫存過多的窘境,表現比其他指數都差。未來會如何?很難說。費城半導體指數和道瓊工業指數可說是天平的兩端,各走極端。

如果你不喜歡這麼極端,那不妨參考更中庸的指數 – S&P500…

S&P500 指數(ETF代碼:SPY) – 美國 股市 指數 中最全面的指數

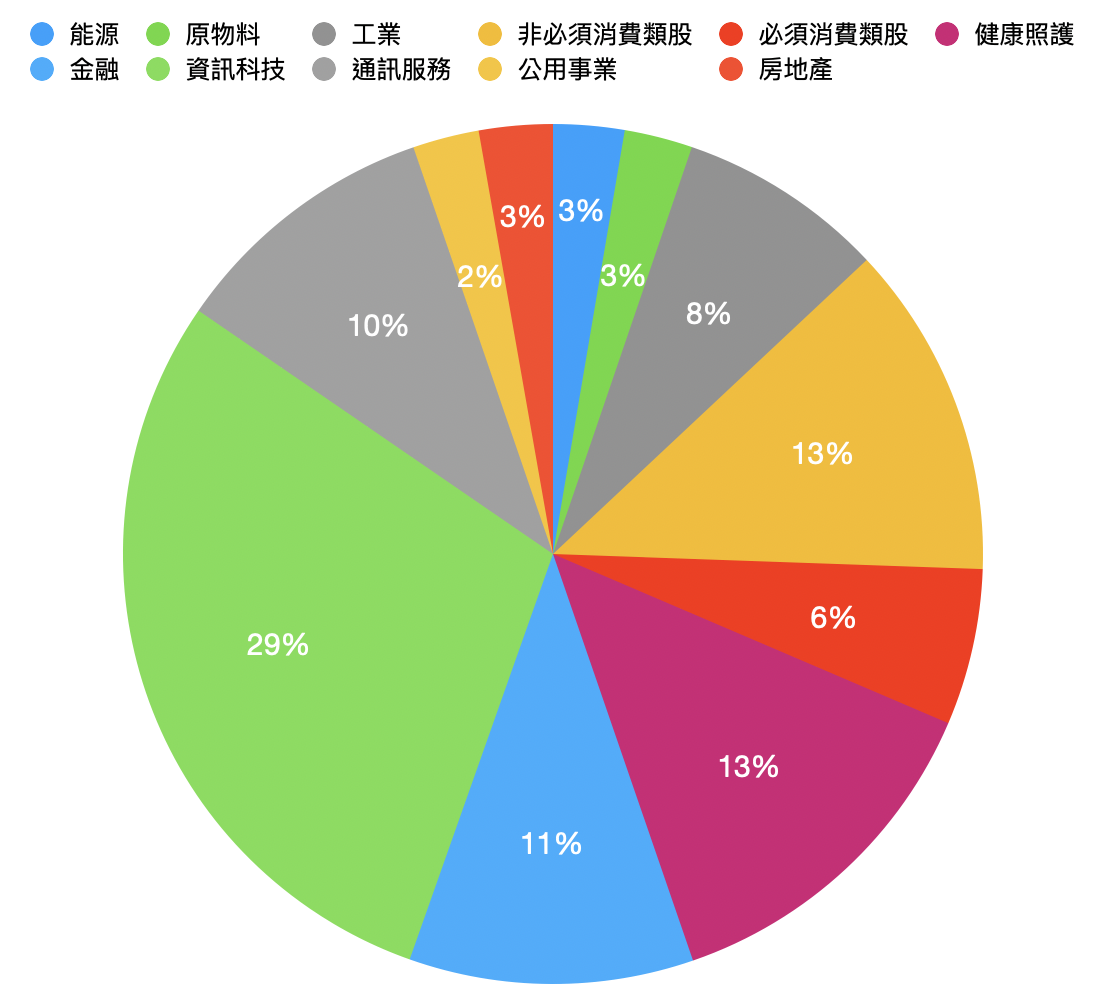

S&P 500 指數 是1957年創立的,比道瓊工業指數年輕了不少,它的選股方式也比道瓊工業指數更為量化(但也不是純量化)。下圖是它的選股及計算準則:

同時,它也是全美第一個以市值加權的股票指數。它因為有500家成份股,也沒有限定一定要哪個證交所的上市公司,因此成份股比道瓊工業指數和納斯達克指數更全面。

像道瓊工業指數裡面沒有Google,沒有Facebook,沒有Tesla,沒有Nvidia;那斯達克指數裡沒有花旗、美國運通、Visa、雪弗龍,可是S&P500指數裡都有;

它的各產業分布也因此和道瓊工業指數差不少,下圖是S&P500指數截至2021年12月31日的各產業權重(資料來源在此):

由上圖可發現,S&P500指數在資訊科技及通訊服務的佔比合計是39%,比道瓊工業指數高多了。

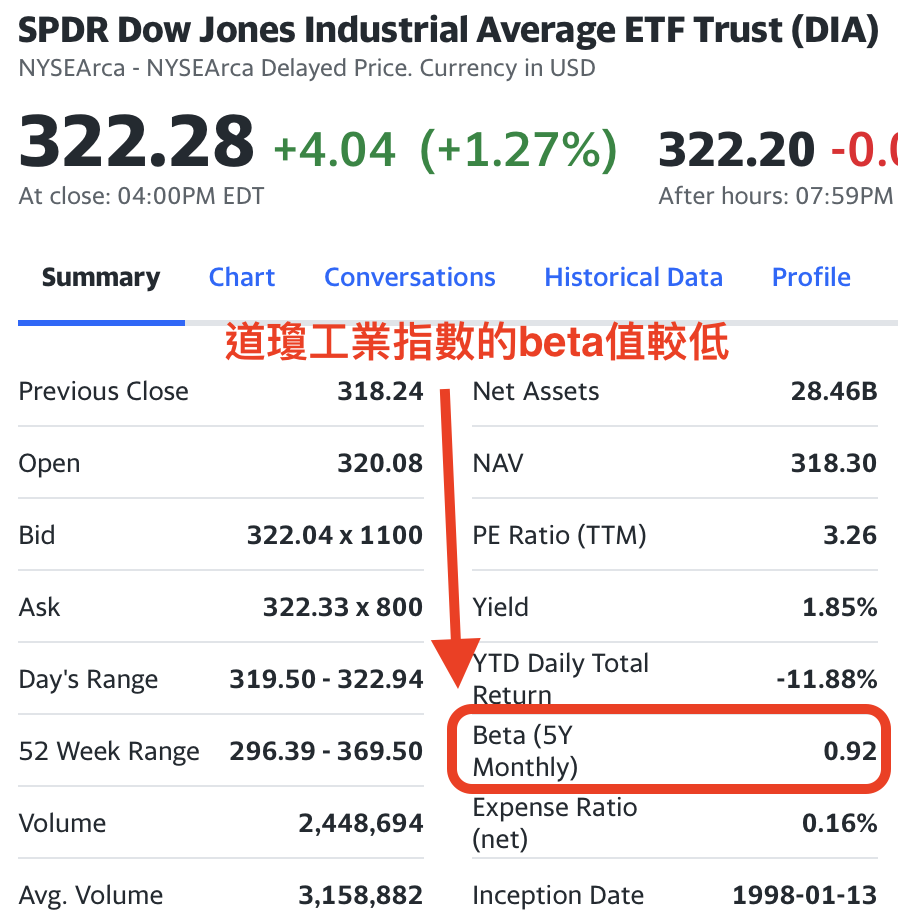

也因為比重的不同,因此,道瓊工業指數的波動度比 S&P500低…

美國 股市 指數 波動比一比:費城半導體指數>那斯達克指數 > S&P 500 >道瓊工業指數

如果以S&P500的波動當作 1,那道瓊工業指數ETF的Beta值則是0.92。那斯達克指數的Beta值是1.09,費城半導體指數則是1.49,比那斯達克指數、道瓊工業指數和S&P500都高。

這主要是因為科技股佔比的關係。

科技股的波動一向較大。因為科技股很多是做些「改變未來」的事情,像是特斯拉、Facebook等等。這些改變未來的事沒有前例可循,分析師們無法依據過去資料估價,只能推測未來。既然是推測就容易出錯,因此股價更容易隨著公司獲利漲跌而起伏。

(延伸閱讀:成長股是什麼?成長股要看哪些數據?判斷成長股股價貴還是便宜,要參考這兩個指標…)

而像道瓊工業指數中幾乎都是有一定年紀的老公司(像Google就沒被選進去),像Nike、波音這種公司都很老了,歷史資料多得要命,分析師們也大概抓得出來球鞋和飛機會賣出多少,股價估計更準確。因此,它的股價波動就比科技股小。

以下是部份 S&P 500 指數 成份股 的介紹文章:

(經濟越差,它生意越好。全美最多店面的一美元商店Dollar General(DG.US)& Dollar Tree(DLTR.US))

(全美最強的軍火公司 – 洛克希德.馬丁。投資它,最怕這個風險…)

(它處理垃圾,但五年來漲贏大盤近一倍!因為這兩個原因…。美垃圾處理龍頭 – 廢棄物管理Waste Management (WM.US))

(直覺手術Intuitive Surgical (ISRG.US)的手術量恢復中,但現在有這個風險…)

(全球第二大銅礦商Freeport(FCX.US)- 銅為什麼是新石油?因為這兩個原因…。但也要小心經濟放緩的影響)

(2022年至今還漲10%的美國 鋼鐵 股票是誰?未來哪間鋼鐵公司更有機會?我認為是這間….)

那經濟好的時候誰最會漲呢?2010~2019年雖然是費城半導體漲最兇,但那是因為2016年時Nvidia在AI領域率先突破的關係,在那之前的話….

美國 股市 指數 經濟好時誰最好:半導體爆發前,那斯達克指數 > 費城半導體指數 > S&P500 >道瓊工業指數

下圖是2010~2019年間,費城半導體指數、那斯達克指數、S&P500指數、道瓊工業指數的績效表現(新冠肺炎疫情助攻科技股,所以跳過疫情之後):

可以看到,雖然這十年間的費城半導體指數勇冠群雄,但它是2016年時,Nvidia開始把GPU用於AI運算上、突破了AI發展的瓶頸才逐漸爆發的。2010~2015年底時,是那斯達克指數表現最好:

2003~2007的多頭也是,雖然2008年金融海嘯爆掉的是金融機構,但前面漲最兇的,還是納斯達克指數。

那斯達克指數畢竟有軟體股啊,軟體股的資產較輕,不需要廠房、設備等成本,所以飆起來比有固定成本的半導體設備廠等等的更兇爆;

因為經濟好的時候,著重「創造未來」的科技公司更容易借到錢,也因此獲利更容易成長,那斯達克就水漲船高;反倒是道瓊工業指數這種著重穩定的指數就表現平平了。

那經濟差的時候呢?誰跌最深?這倒不一定…

美國 股市 指數 經濟差時誰最慘?要看災區在哪個產業

像2008~2009三月的金融海嘯時,金融類股佔比最高的道瓊工業指數(金融佔比16%)最慘:

而像2000年的科技泡沫化,自然是費城半導體指數和那斯達克指數最慘啦:

美國 股市 指數 誰最不會被少數幾家公司影響? S&P 500 指數

道瓊工業指數、那斯達克指數、S&P500、費城半導體指數中,S&P500 最不容易被少數公司影響。道瓊工業指數、那斯達克指數、費城半導體指數相較之下都容易得多。

說精確一點,是「那斯達克100指數」很容易被少數幾家公司影響。那斯達克指數有3,766家公司,也包含了許多超級小的公司,因此那斯達克證交所推出了「那斯達克100指數」,囊括了證交所中市值前100大的公司。而那斯達克100指數的ETF 代碼為QQQ,也是我們用來投資那斯達克指數的主要工具。

妙的是,那斯達克100指數的績效比那斯達克指數還要好,大者恆大啊。

(延伸閱讀:如何抓住大漲-投資中的“馬太效應”)

近五年來,那斯達克指數漲了83.95%,那斯達克100指數卻漲了110.25%:

但,那斯達克100指數雖然有100家,前九家公司(Google一家佔了兩個成份股)卻佔了整體權重的50%(以下權重截至2022年10月30日,資料在此)

| 公司名稱 | 個股權重 | 累積權重 |

| 蘋果 Apple Inc | 14.2% | 14.2% |

| 微軟 Microsoft Corp | 9.98% | 24.18% |

| 亞馬遜 Amazon.com Inc | 5.98% | 30.16% |

| 特斯拉 Tesla Inc | 4.03% | 34.19% |

| Google – C股 Alphabet Inc Class C | 3.38% | 37.57% |

| Google – A股 Alphabet Inc Class A | 3.28% | 40.85% |

| NVIDIA Corp | 2.75% | 43.60% |

| 百事可樂 PepsiCo Inc | 2.37% | 45.97% |

| 好市多Costco Wholesale Corp | 2.13% | 48.10% |

| 臉書Meta Platforms Inc Class A | 1.92% | 50.02% |

前面提過,道瓊工業指數也差不多,雖然有30家成份股,但前九家就佔了50%的權重。

相較之下,S&P 500 權重分散多了,前43家累積佔了指數的50%(因為家數太多,這邊就不列出了),比道瓊工業指數和那斯達克100指數的 9 家好得多。

最後,整理了比較表給大家…

美國 股市 指數 整理表

| 指數名稱 | 計算方式 | 選股方式 | 成份股公司數 | 波動度(Beta值) | 相關ETF代號 |

| 道瓊工業指數 | 股價加權 | 主觀考量 | 30 | 0.92 | DIA |

| S&P 500 指數 | 市值加權 | 量化+主觀考量 | 500 | 1 | SPY |

| 那斯達克指數 | 市值加權 | 所有在那斯達克證交所掛牌的公司 | 3,766 | 1.09 | QQQ(此為那斯達克100指數ETF) |

| 費城半導體指數 | 市值加權 | 有在美國掛牌的前三十大半導體公司 | 30 | 1.49 | SOXQ |

延伸閱讀:

了解指數之外,「指數發行公司」也是很賺的產業。這些指數難以被取代,所以指數發行公司幾乎可以說是躺著賺。以下,就是 美國 股市 指數 的發行公司介紹:

<美股分析> 近十年,它漲得比 那 斯 達 克 指數還多 – 那 斯 達 克 證券交易所集團!

無留言