每次財報季都是銀行股打頭陣,銀行股們雖然感覺就很無趣(一堆數字啊….),但它的財報卻很有用,可以用來觀察美國產業和經濟的好壞。這篇文章,我會試著用淺顯易懂的方式(盡量啦)來解釋銀行在幹嘛,然後跟大家說要如何快速有效的用銀行財報觀察美國景氣。

先說,我不喜歡投資銀行股,因為銀行股漲得慢,特別是2008年金融海嘯搞得全世界雞飛狗跳後,各國政府就給銀行加了很多規定。像是巴塞爾協定三(Basel III)就限制了銀行的資本適足率(後面會解釋),讓他們不能亂投資、亂賣高風險的金融商品,也不能過度放款。Nike亂擴張倒閉只會害Nike員工失業,銀行亂擴張倒閉,可是會拖全美國下水。所以,他們對放款的監管更嚴格。銀行現在(被政府逼得)更注重穩定,而不是注重成長。期待他們長年打敗大盤不太容易。

但是,商業銀行可以靠著放款大筆一揮創造金錢(後面會解釋),雖然還是有許多法規管束。金融海嘯後銀行監管變嚴、不敢亂放款後,銀行的貸款需求跟2007年相比就更具參考價值。

當失業率、採購訂單等總經數據的表現越好,人們就越勇於貸款,市場上就越多錢,股市就越不容易大跌;而這麼多錢總要找地方去,他們就會變成公司的業績,進而推動股價,讓股市上漲。

因此,這篇文章不是要「分析銀行股會不會漲」,而是介紹銀行的架構,讓我們更能理解為什麼能用他們的展望來判斷經濟前景。

內容目錄

貸款增長有助經濟:

貸款對經濟的幫助可以參考大師Ray Dalio的這個影片 – 經濟機器如何運行?

除此之外,商業銀行也可以靠貸款創造金錢…

商業銀行,可以靠著放款憑空創造金錢

(詳情可參考英國央行的這篇文章,或是這本書:「聯準會到底在做什麼」)

很多人(包括我)都以為,商業銀行最主要的賺錢方式就是拿存戶的錢轉身借給別人,然後賺中間的利差。英國央行告訴我們,這是誤會。現在商業銀行裡大部份的存款都是銀行們自己變出來的。這是怎麼回事?

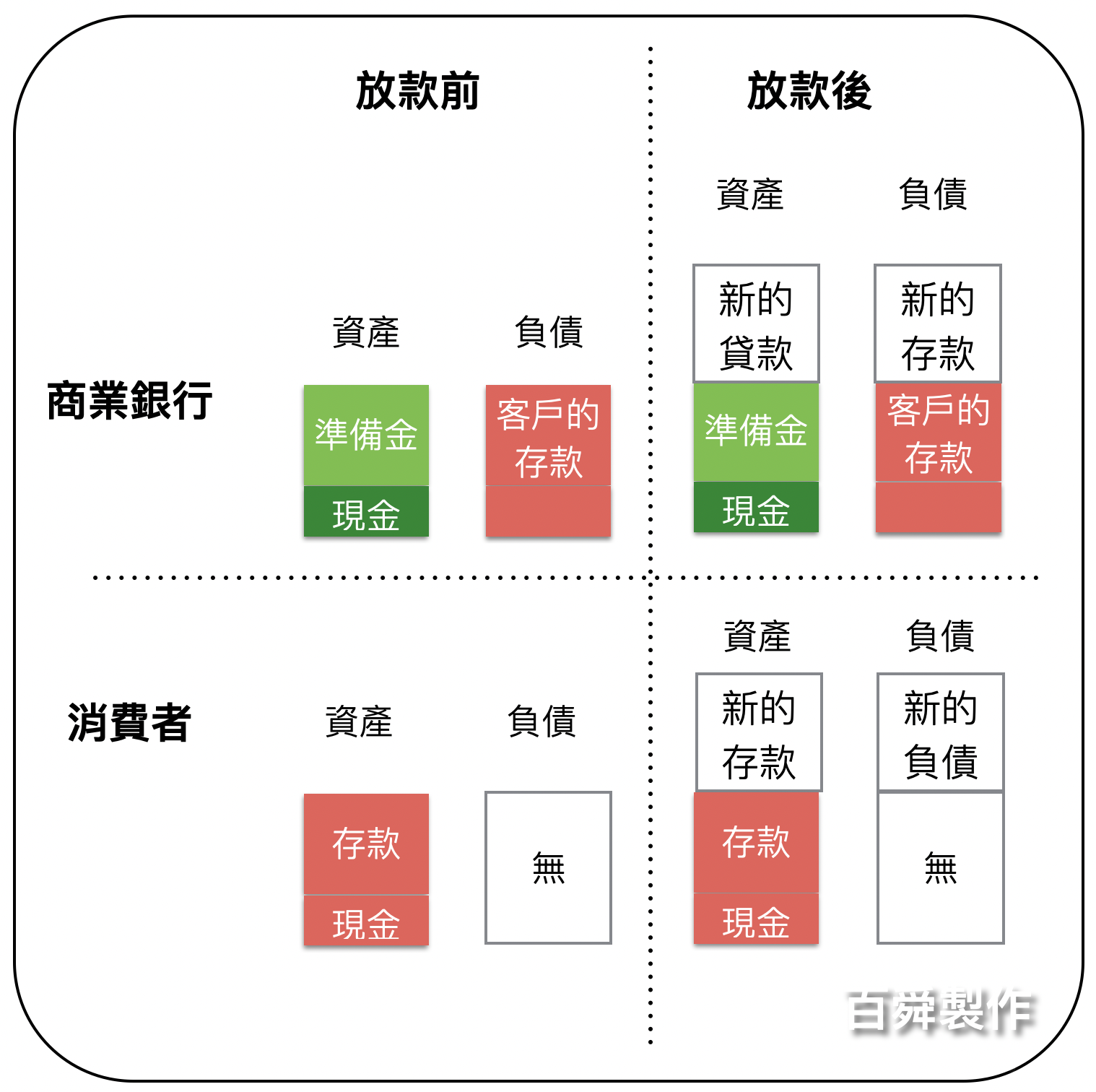

下圖是我參考英國央行的文章繪製的。比方說我去借房貸,當銀行放款給我的那一瞬間,市場上就多出了一筆錢,就像下圖這樣:

你說,銀行不是把別人的存款轉頭借給我嗎?嗯,或許很久很久很久以前的一開始是,但商業銀行發展這麼多年後,早就不是了。

用故事說明「靠著放款憑空創造金錢」

假如我存100萬在銀行裡,銀行不會把100萬乖乖擺在保險庫。如果它乖乖擺著不動就要一直付利息給我卻沒有收入進來,很虧。所以銀行會留下10萬,剩下90萬拿去借給別人收利息(這個數字專有名詞叫做”存款準備金率”,中華民國央行的活存規定是10.275%,美國聯準會的規定則是0),然後在帳上註記「欠蘇百舜100萬」。等我哪天來領100萬時,銀行再從別人的存款裡湊100萬給我。

假如有個村莊,只有十個村民(我也是其中之一)。每個村民(包括我)都有100萬,而且都存在村莊銀行裡,這個村莊銀行一開始總共十個村民的存款,總共有1,000萬。假如我去跟村莊銀行借錢,借了100萬出來,銀行不會因此就扣走我本來存在銀行裡的100萬現金,所以我現在手上一共有200萬現金,包含我本來存在銀行裡的100萬,以及跟銀行借出來的100萬。你看,銀行只因為借錢給我,就創造出了100萬,現在這個村莊裡總共有1,100萬了。

你說,啊不對啊,但實際上還是只有1,000萬不是?對,但是沒人在乎。我的手上有借出來的100萬,戶頭裡有本來存著的100萬。而且我去銀行領錢,它也真的能讓我領出100萬現金。所以,在我的認知裡,我有200萬現金了。

這就是現代的金融魔術,沒人在乎到底實際上銀行裡有多少錢,只在意帳面上有多少錢,還有自己要領錢時領不領得出來。事實上,如果所有人都衝去銀行要領出自己的所有存款,每間銀行都會倒。美國最大的摩根大通也一樣,這,就叫做擠兌。但這種事情極難發生,畢竟我們也不可能把現金放在床底下對嗎?我們還是想存在銀行裡,至少有微薄的利息,而且可以刷信用卡、扣繳水電費等等,很方便。所以,只要我們還認為自己的錢在銀行裡待得好好的,我們就不會想去動它,這個金融魔術就還會持續著。

回到村莊的例子,如果按照中華民國存款準備金率的規定,村莊銀行只要留10%,那它就只要留100萬下來就好,而可以拿900萬借給別人。所以如果全部借出去的話,村莊市場上的錢就有1,900萬。你看,銀行憑空創造了900萬出來。

而且,不是借出去就算了。假如我向另一個村民(姑且叫他阿村)花200萬買房子,我跟村莊銀行借了100萬,然後再拿我原本的100萬,湊成200萬給阿村。阿村拿到錢之後一樣是存進村莊銀行(不然要放床底下嗎?),村莊銀行拿到這200萬後,一樣只需要留下20萬,而可以拿180萬借出去。好了,現在村莊市場上的錢有了2,080萬。

這個模式可以一直重複下去,直到碰到法規限制為止。這跟投資有什麼關係?因為,股市是用錢堆出來的…

市場上的錢越多,股市越不會大跌

(這是指S&P500跌2、30%那種大跌)

錢有點像法碼。還記得以前自然課玩的法碼嗎?天秤一邊擺一本書,另一邊擺法碼。如果書本重100克,那只要擺一個100克的法碼就能平衡,或者擺兩個50克的法碼也可以。今天,錢就是法碼,公司的價值就像書本。原本公司值100億美金,股價可能是10塊錢;當市場上的錢越來越多,錢就越來越輕。錢越來越輕,就需要更多錢來衡量同樣一間公司的價值,股價可能就變成11塊錢了。

而當很多公司的股價都變成11塊、12塊時,整個股市就上漲了。

所以,當貸款需求越來越好、市場上的錢就越來越多,股價,就可能越來越高。

銀行的利差收入,貸款需求好壞的參考

利差收入的英文叫做Net Interest Income(縮寫是NII),直譯是「淨利息收入」,也就是「放款金額x放款利率 – 存款金額x存款利率」。

通常,升息時銀行的利差會擴大,也就是銀行可以付給你3%的定存利息、然後轉身用年息7%貸款出去;降息時通常銀行的利差較小,也就是銀行只付你1%定存利息,然後用3%貸款出去(以上的利率都是舉例)。

為什麼升息時通常利差會擴大呢?因為利息代表「使用這筆錢的費用」,而物以稀為貴嘛,一般來說,升息時景氣都不錯,大家都需要資金,就願意付更多利息來用這筆錢;降息時通常景氣都不好,大家沒那麼需要資金,願意付的利息自然就較低了。

所以,大家總認為「升息有利銀行股」。但這有點倒果為因,2022年就不是這樣子….

升息有利銀行股,是因為升息時通常景氣好,而不是因為升息。所以應該改成「景氣好有利銀行股」

(這句話好像有點饒口)

央行(或者聯準會)要不要升息不是只考慮景氣好不好,而是通膨,只是以前通常都是景氣好的時候通膨會過熱,需要央行出手壓制。

為什麼景氣好的時候通膨會過熱?就像前面講的那樣,當我們拿到錢,存進銀行裡,銀行只需要留下一部份的錢,剩下的可以借出去;但當我們跟銀行借錢、拿到了現金,我們是把這些現金存回銀行(沒人會把現金放到床底下對吧)。此時,銀行又能把我們存進去的現金再借出去…..,如此循環往復,市場上的現金就會越來越多、紙鈔價值越來越薄。

這時候央行(或者聯準會)就會升息,讓「使用資金的成本變貴」,用資金的人就少,通膨就會降低(希望啦)。

但,2022年卻反過來。

2022年,因為疫情美國大印鈔和烏俄戰爭,通膨暴漲。逼得聯準會需要在經濟有問題時出手升息、壓抑物價。當時聯準會主席鮑威爾說:「物價不穩定的經濟成長沒有意義」,就陸續把聯邦基準利率抬到了5%多。

如果照傳統的觀念「升息有利銀行股」,那銀行應該表現很好?結果剛好相反。2022年,摩根大通銀行JPMorgan Chase(股票代號:JPM)股價 險些輸給大盤,甚至一度跌到30%:

為什麼會這樣?因為,2022年景氣不明朗,銀行不願意借錢出去,怕借了卻收不回來,這樣就賺不到利息;可是聯準會又升息,代表銀行需要付給存戶更多利息。雙面夾擊,摩根大通 股價 就慘跌了。

所以,就算升息,也要景氣好、銀行願意借錢出去(而且有人願意借)才能賺到利差收入。銀行的利差收入是「放款金額x放款利率 – 存款金額x存款利率」,放款金額如果為零,銀行還是賺不到放款的利息,利差收入就很慘。

所以,我們可以用銀行的利差收入展望來簡單判斷現在經濟如何…

摩根大通的利差收入展望,可以當作經濟好壞的參考

(其實不只是摩根大通,大銀行們的利差展望都可以,但要看就看最大的)

摩根大通JP Morgan Chase(股票代號:JPM,俗稱小摩)是全美國資產規模排名第一的銀行,另外像美國銀行Bank of America(股票代號:BAC)、富國銀行Wells Fargo(股票代號:WFC)、花旗銀行Citi Group(股票代號:C)也都是前幾大銀行。

這些銀行每次財報季都會公布利差收入展望。

(延伸閱讀:什麼是財報?為什麼要看財報?看美股財報要注意哪些地方?)

像摩根大通會公布年度利差收入展望,也就是他們認為今年可以靠利差賺多少錢。

這樣判斷最大的好處就是省時間又有效。美國前幾大銀行據點遍佈全美,一定有很大量的數據和資料可以判斷經濟走勢;而且,他們一定也養了最傑出的經濟專家。看他們判斷出來的數據,我覺得比自行研究經濟走勢簡單多了。

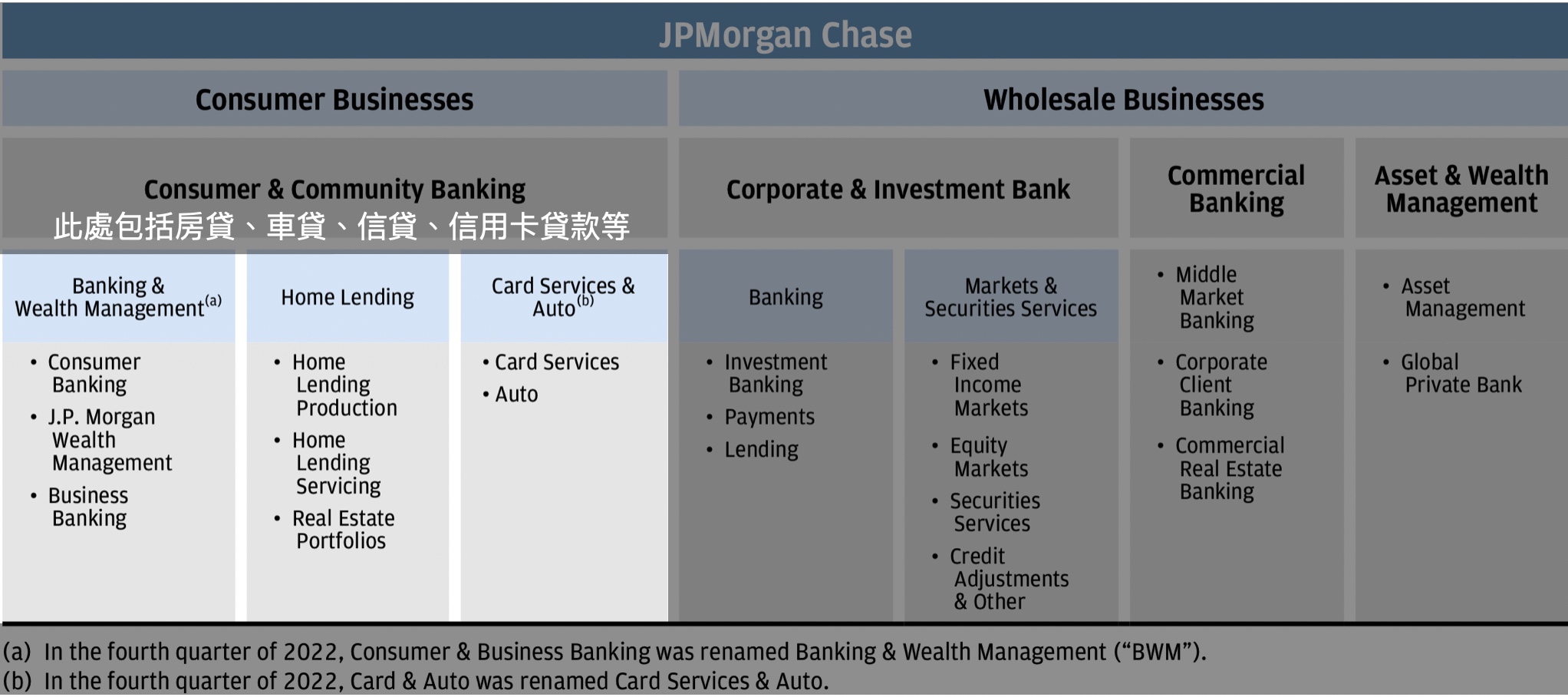

為什麼利差展望會牽扯到經濟呢?因為像摩根大通這樣的商業銀行,業務包山包海…

摩根大通,有信貸、卡貸、車貸、房貸等一堆,與民間消費關聯很深

摩根大通不只賺利差,下面是它的營收來源,但利差收入是最多的,超過50%:

| 項目名稱 | 名詞解釋 | 2022年佔營收比重(%) |

| 投資銀行費用investment banking fees | 投資銀行業務的收入,包括幫忙上市、承銷等業務的收入 | 5.19 |

| 資本交易收入Principal transactions | 摩根大通旗下資產和負債的公允價值的變化 | 15.47 |

| 存放款相關費用收入lending and deposit related fees | 借款費用及存款保管費等 | 5.5 |

| 資產管理費用Asset management ,administration and commissions | 賣金融商品的佣金以及資產管理費(有點像台灣的財富管理) | 16 |

| 投資有價證券的盈虧 investment securities gain/losses | 銀行自營部自己買賣有價證券的盈虧 | 2022年為負值 |

| 房貸費用及其他收入Mortgage fees and related income | 房貸開辦費、遲繳違約金等 | 0.97 |

| 信用卡收入 | 信用卡費遲繳違約金等 | 3.43 |

| 其他Other income | 3.35 | |

| 利差收入 Net interest income | 51.83 |

下圖是摩根大通銀行旗下的業務,是不是很多元?一般的信貸之外,還有車貸、信用卡貸款、房貸、企業貸款等等,「利差收入」包括了這一切。

美國的經濟有將近70%靠消費,而當美國人買東西時,可能就會用信用卡分期付款、借信用貸款等方式來買,摩根大通就會賺到利差;反之,當美國人不買東西時,摩根大通就賺不到利差啦。

美股各產業的分析師們也會用摩根大通的各項貸款漲跌來判斷該產業好不好,比方說,房貸如果成長,那可能建商股票就不錯;車貸如果好,可能車賣得就不錯,諸如此類的。如果不看那麼細,就是用摩根大通的「利差收入展望」來簡單判斷經濟好壞。

但利差收入的展望跟股市反應之間不會那麼即時,可能會提前一到兩季….

利差收入展望,可能會提前股市一到兩季反應

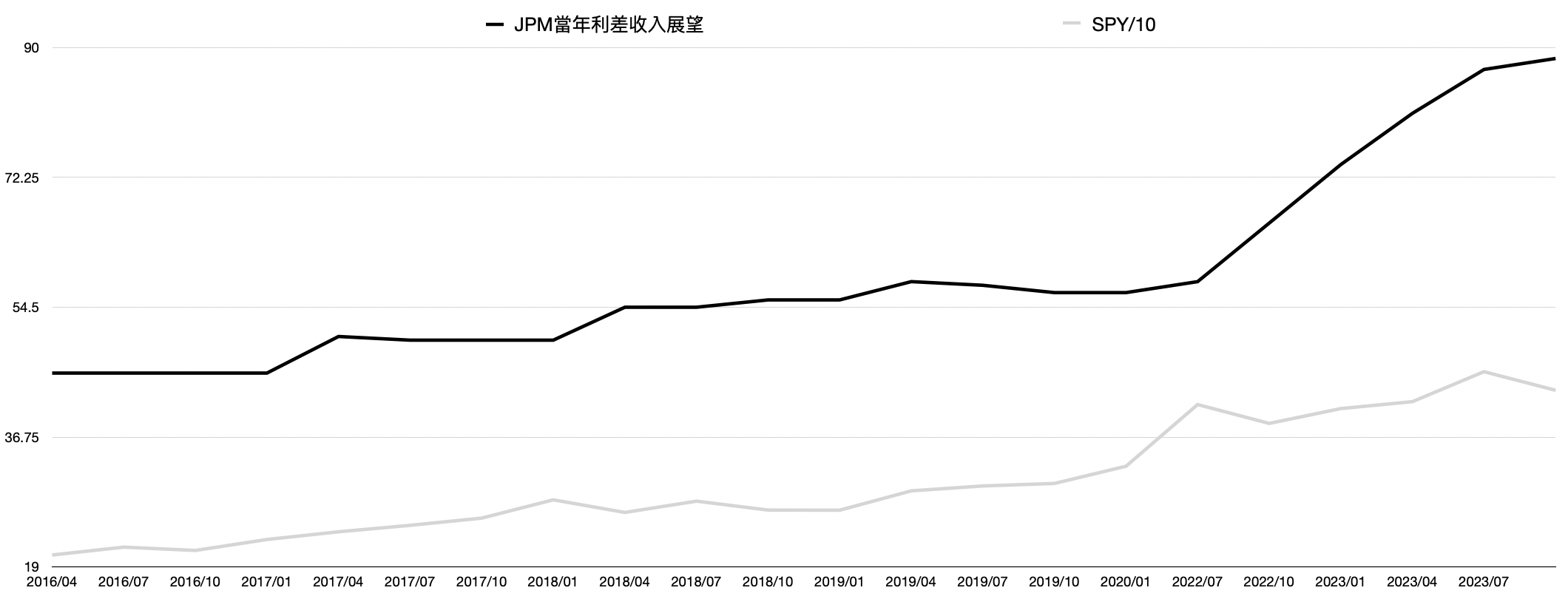

下圖是摩根大通當年的利差收入展望跟S&P500走勢的比對圖,橫軸是公布的時間,縱軸則是利差收入展望。「利差收入展望」的單位是B(Billion,十億美金),為了比例尺方便,好讓大家理解,我把S&P500的走勢用「SPY/10」來代替,也就是把「S&P500ETF(股票代號:SPY)」/ 10,讓大家更能看清兩者的關係。

摩根大通自2016年才開始公佈年度利差展望,可以看到,利差收入展望可能會提前股市一到兩季反應。像2018年底,美股被中美貿易戰搞得七葷八素,摩根大通卻沒有調降利差收入展望,這時候就可以考慮佈局;

而2019年7月,摩根大通就已經調降了利差展望,結果2020年剛好被疫情戳爆股市泡沫;2020年因為疫情關係全美國都被關在家裡,摩根大通賺不到什麼利差,所以不具參考價值,當時S&P500被聯準會暴力印鈔拉了上去;到2021年7月,摩根大通進一步調降利差展望,一直到2022年1月都在下調,而2022年初股市就崩了;

可是到2022年7月,摩根大通反而開始上調利差展望,一路上調到2023年7月。S&P500在2022年10月才觸底,後來一路上漲。

光看圖沒有數字好像很虛,我有計算這兩者間的相關係數。從2016年1月到2024年7月,扣除掉2020年6月到2022年6月的兩年疫情後,「摩根大通年度利差展望」和「S&P500」間的相關係數高達0.944。

所以,只要摩根大通連續調漲利差展望(或者持平不動),就可以假設股市會繼續漲;而摩根大通如果連續調降利差展望,可能股市就要大跌了。但我不建議大家看到摩根大通調降利差展望就去放空,或者看到調漲利差展望就買股,因為可能會被嘎飛到天上、或被恐慌賣壓壓到地底。像摩根大通在2021年七月調降利差展望,可是S&P500卻一路漲到2021年底。如果你在2021年七月放空,剩下那幾個月可能會過得很辛苦。

但是,藉由這個利差展望,你可以心裡有個底。當你看到摩根大通調降利差展望、股市卻一直漲,就要有個心理準備,股市可能漲過頭了,如果下跌可能會跌很深,別進場買股票,或許可以趁反彈放空;相反的,看到它調漲利差展望,股市卻還在跌,這時候就可以好好看看有什麼可以撿便宜的股票。

現在的銀行監管更嚴格,與2007年相比,銀行們的第一類資本適足率大幅提高,貸款需求更有參考價值。

有人說,2007年貸款不是超多?然後2008年就金融海嘯了?對,但現在跟那時候有很多管制不同了。那時候其實很多人都還不出貸款,但還是拼命借,然後銀行們又把風險打包賣給別人,所以當房價泡沫破掉時,全世界就跟著陪葬。後來各國政府加強管制,巴塞爾協定三(Basel III)就大幅提高對銀行資本適足率的要求。

資本適足率(Capital Ratio)是什麼?這是指銀行自有資本 / 風險資產的比率。風險資產就是銀行要承擔風險的那些資產,也包括貸款。

資本適足率還可以細分成第一類資本適足率(Tier 1 Capital Ratio)和第二類資本適足率(Tier 2 Capital Ratio)。第一類資本包括銀行的股東權益和保留盈餘等資本;第二類資本再算進銀行的次順位債券和固定資產增值盈餘。簡單來說,要籌集第一類資本比第二類資本難多了。

2022年摩根大通的第一級資本適足率(Tier 1 Capital Ratio)是14.9%,比2007年金融海嘯前的8.4%高了許多;美國銀行Bank Of America(BAC.US)也是,從2007年的8.64%調高到2022年的13%。這個意思是,你銀行要放款更多可以,但也要準備更多自有資本,以免出問題拖垮大家。所以,跟2007年相比,現在的貸款需求更有參考價值。

那高盛(Goldman Sachs:股票代號:GS)和摩根史丹利(Morgan Stanley,股票代號:MS)呢?他們是投資銀行,跟消費的關係較小..

高盛和摩根史丹利,以投資銀行為主,跟消費產業關係較小

投資銀行是什麼?投資銀行跟商業銀行不太一樣,商業銀行主業是放款(放款給個人和企業都有),投資銀行主要業務則是公司的併購和上市、發債等。

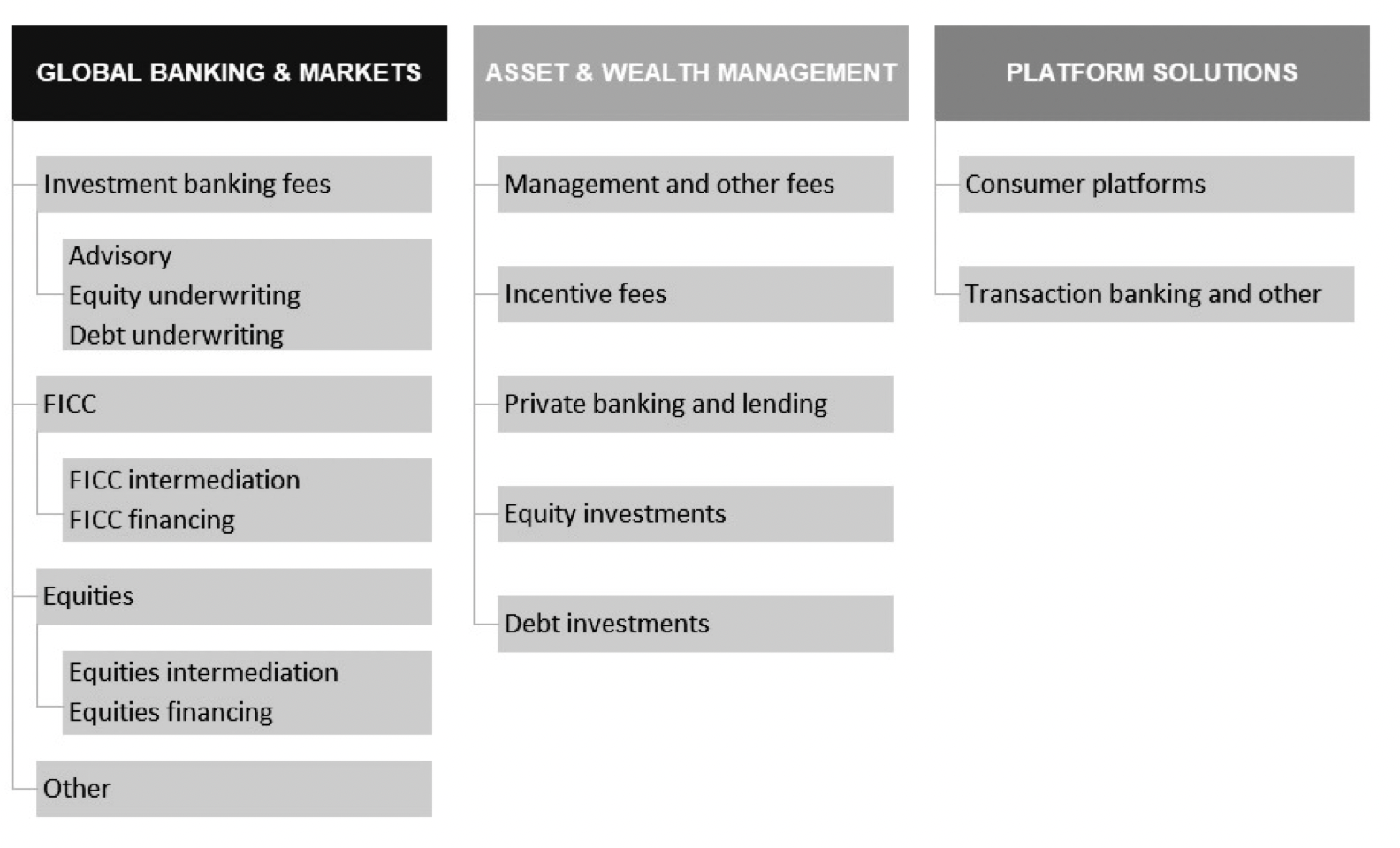

下圖是高盛銀行的業務部門:

可以看到,高盛除了投資銀行業務之外,再來就是資產管理。沒什麼房貸跟信用卡那些我們熟悉的銀行業務。好啦,這篇文章不是要分析和介紹高盛,放高盛的業務簡介的目的是要告訴大家:它的業務跟消費的關聯較小。所以我會用摩根大通的利差收入展望來判斷景氣好壞。

結論:可以參考摩根大通的利差收入展望,對股市大方向有個底

經濟有很多專有名詞,失業率啊、非農就業人口、勞工參與率等等一堆,但無論是什麼名詞,最後都會反映到各家公司的財報裡。如果經濟數據和公司的展望互相矛盾,我會相信公司展望。因為經濟數據可能有統計方法產生誤差的問題,公司卻是實打實的在產業裡做生意,得到的數據更準確。

摩根大通是全美國最大的銀行,據點遍佈全美,旗下也養了許多頂尖的經濟專家。它的利差收入展望,必定是結合了這些專家對未來的預估、和它內部的數據而推算出來的,這可以用來簡單快速的判斷美國經濟好壞。這就像考試時看好學生的答案一樣,不見得每次都100分,但至少有個90分。

不過,它的利差收入展望跟股市卻不是同步,比較適合用來判斷大方向,而不是照表操課。當它調升利差收入展望,美股卻一直跌,有可能股市跌過頭了,有機會撿便宜;當它調降利差收入展望,股市卻還在漲,可能股市漲過頭,萬一下跌,就先別進場買股票了,空手觀望(或趁反彈放空)比較好。

延伸閱讀:

<美股分析> 信評和指數都是它的印鈔機。全美三大信評公司、S&P500的編製者 – 標準 普爾 S&P Global。

<美股分析> MSCI 指數的 MSCI 是什麼?它是間專編指數的 美國 指數 公司。而且2016~2021年漲了6倍….

Podcast:

如果你懶得看字、覺得用聽的更方便,下面是我的Podcast,內容絕大部份取材自部落格和粉絲頁:

2 留言

Avon

2024 年 1 月 25 日 於 上午 9:55Hi 百舜,

謝謝您整理這麼仔細也很好理解的銀行架構介紹, 但有一部分我一直鬼打牆, 想跟您請教一下

“所以如果全部借出去的話,村莊市場上的錢就有1,900萬。你看,銀行憑空創造了900萬出來。” 有關放款介紹這段我不是很能理解, 全部借出去的話, 不是還是只有1000萬嗎? 為什麼會有1900萬? 這句話是單指帳面嗎? 套用上面圖示的話, 1000萬是放款前粉紅色的存款, 900萬變成是放款後, 上方白色新的存款的意思嗎? 不曉得, 我這樣的理解是否正確.

因此實質上雖然只有1000萬, 但名目上卻可以變成1900萬, 這樣對嗎? 謝謝您~

百舜

2024 年 1 月 25 日 於 上午 10:52Hello Avon, 謝謝您這麼仔細看(我以為這種枯燥的文章很少人看XD)。對的,是指帳面上(或者名目上)多出了900萬。因為大家仍然以為自己的100萬躺在銀行裡,事實上去銀行領錢也真的領得出來,所以沒人在意銀行裡真的有多少錢。

.

回到村莊的例子,如果今天某村民去借了100萬,在他的認知裡,他手上有200萬的現金(自己的存款100萬+借出來的100萬),另外9個人也都認為自己的100萬好好躺在銀行裡,所以如果純粹計算大家認知裡的錢,不管實質上有多少錢,那總共是900萬+200萬 = 1100萬,銀行憑空生出了100萬出來。這樣的例子再重複八次,銀行就創造了900萬出來。

.

我可以理解您鬼打牆的感覺,我自己也鬼打牆了好幾年,最近才理解。我覺得是因為我們的價值觀裡習慣理解真實存在的東西,但金融卻是憑空用人們的認知生出來的,所以會有點卡。

.

一點淺見供您參考。