最近美股波動有點大,「經濟衰退」、「AI泡沫化」的疑慮又冒出來了。我沒法預測未來一週或者一個月會漲還是跌,但如果真的科技股都大跌、美股慘跌10%,那應該是買進的機會,而不是空頭的開始,至少目前看來是這樣。

然後最近有個小產業表現滿好的,這產業的前兩大龍頭近一個月都漲了15%左右,遠超S&P500的-0.2%;年初至今他們也漲贏大盤。是哪個小產業呢?好吧標體都寫了…..就是房仲業。

這篇文章會講我看好房仲業的原因,也會分析Zillow(Z.US)和超級妖股Opendoor(OPEN.US)兩間公司,至於前三大房仲龍頭的分析則會保留給訂閱讀者。

房仲業過去兩年非常非常慘,因為美國有個台灣沒有的東西….

Table of Contents

固定利率房貸,讓屋主不想換房

美國人有30年期固定利率房貸,簽下去後就綁定利率,30年都繳一樣的錢,這玩意台灣沒有。

2010~2021年美國利率低得要命,直到2022年房貸利率才升高。所以2022年之前美國人都簽了固定利率房貸。據Morningstar統計,美國有90%的房貸是固定利率,年息都低於5%。

假如你有超低利率的房貸,而且綁定了30年都不會變,那會想換成高利率房貸嗎?當然不會啊。但賣房就得改簽新的房貸,利率就變高,所以屋主就不想賣了。屋主不想賣房,想買房的人就買不到中古屋,只好找建商。屋主不想賣房,房仲也就沒生意了。因此建商早就爽好幾年了,房仲卻直到最近才好一點。

下圖是美國三十年期的房貸利率,在2022年以前只有3%,2022年之後就一路上漲,最高漲到7.79%,現在慢慢降到6.19%。你如果在2023年7月換房,那就要放棄3%的低利房貸,改繳7.79%,每年多背4.79%的利息;現在好一點,只要多付3.19%就好。

如果以後降息,那這個房貸利率也會跟著降。對屋主來說要多付的利息就會漸漸減少,他們就更願意賣房,房仲也就有生意做了。

因此美國新屋銷售早在2023年中就開始成長,成屋銷售卻一路躺平到今年初才恢復成長。下圖是美國五年來的新屋銷售年增率,大於0就表示有成長,小於0就表示衰退。可以看到,2023年中就大於0了,最近才稍微衰退;

下圖是美國的成屋銷售年增率,直到2024年底才大於0然後往上成長,2023年1月到2024年7月都小於0,表示一年比一年慘。

如果聯準會繼續降息,那新房貸跟舊房貸的利率就會越來越接近,背著超低房貸利率的屋主們就更願意換房,房仲生意就會越來越好。房仲是降息題材股,而且他們因為前兩年很慘,未來可能漲得比建商多。但降息步調慢下來也會重擊房仲公司,所以要投資房仲公司的話就要緊盯聯準會的風向啊。

房仲的生意模式很單純:找到想買房的人(以下簡稱買方)和想賣房的人(以下簡稱賣方),然後撮和成交,房仲業務抽佣金,房仲公司再跟業務拆帳。成交物件越多、平均單價越高,房仲跟房仲公司都賺更多。

但,在美國掌握最多買方的不是傳統房仲,而是….

Zillow(Z.US)- 美國流量最大的房產搜尋網站

(Zillow有兩個股票代號,分別是Z和ZG。他們只差在投票權,”Z”的股東有投票權,”ZG”則沒有。除此之外都一樣)

Zillow不是房仲公司,他們也不賺買賣房屋的佣金,但它卻掌握房仲的命脈,因為它是全美最大的住房搜尋網站。

美國人要買或租房子會先上Zillow搜尋房源和比價。依據Zillow的2024年報,他們2024年的拜訪量是93億人次。Zillow掌握了美國66%的買方流量(資料來源是公司自己)。

Zillow不賺訪客的錢,而是賺轉介紹的錢,它的賺錢方式有兩類,一類是單純的廣告費(這塊很少),另一類是轉介買家給房仲、建商、房貸等業者的費用。

以房仲為例,Zillow不會跟房仲拆帳成交佣金,而是收訂閱費。

房仲可以付Zillow訂閱費成為Primary Agent,Zillow就會轉介紹當地的訪客給他。訂閱費會依各城的熱門程度而變動,物件越多、房仲競爭越激烈的城市,Zillow收越貴。

除此之外,Zillow也有線上的看房行程和交屋流程管理軟體,房仲從Zillow得到了轉介客戶後可以直接在Zillow管理行程和處理交易流程,非常方便。

下面整理了Zillow的營業項目,粗體字是大項,正常字體則是大項下的細項:

| 營業項目名稱 | 營業項目說明 | 佔2024年營收比重 |

| 住宅Residential | 71.28% | |

| Primary Agent | 當地房仲業務可以付費給Zillow登記為Primary Agent,Zillow就會引介買家給他。費用則依該地的物件數量和競爭程度而變,物件數量越多費用越貴。 | |

| New Construction | 這是跟建商收取的廣告費 | |

| Showing Time + | Showing Time+是Zillow項下的軟體,專門為房仲業者們管理看屋行程和交易流程,這軟體是收訂閱費。 | |

| StreetEasy | StreetEasy是針對紐約房地產的搜尋平台,2013年被Zillow收購。這塊是StreetEasy Experts轉的收入。是向房仲介紹優質買家,成交時抽佣。 | |

| 房貸Mortgage | 包括向房貸業者收的廣告費、成交房貸時的抽佣等等 | 6.48% |

| 租賃Rental | 這塊包括Street Easy向房東收的刊登費(每月固定費用),也有Zillow自己向包租公們收的費用。包括廣告費、租客管理工具等。 | 20.25% |

| 其他 | 除了上面這些以外的收入,主要是廣告費 | 1.96% |

他們的營運成本很單純,就是網站營運費用和人力費用,就不多提了。

Zillow專有名詞解說

講解Zillow的財務表現之前,要先介紹幾個專有名詞:

- 獨立用戶Unique User:Zillow公布的是「獨立用戶Unique User」,跟一般社交網站常用的「活躍用戶Active User」不同。”獨立用戶”是每個月拜訪Zillow網站的用戶量,一個月只計一次。如果我這個月想買房子,每天都看Zillow網站,那我只會被算作一個獨立用戶而已。

一般社群網站的”活躍用戶”指的是常黏在網站上的用戶。社群網站都靠廣告賺錢,黏在網站上的用戶越多,廣告越有效;但Zillow主要的收入來源不是廣告,而是房仲、建商等業者的訂閱費。我們不常買賣房子,一輩子可能才買個一兩戶,房仲的銷售週期都很長,所以房仲們更需要大量不同的客戶來維持業績。而這些業者會付Zillow訂閱費,是希望Zillow能轉介給他們更多客戶。所以Zillow會公布”獨立用戶”來彰顯網站的流量,而不是”活躍用戶”。 - TTV(Total Transaction Value):這是某一時間內全美的成屋市場交易總額,TTV = 該時段的房屋交易總量 x 平均成交價格。

- For Sale revenue per Total Transaction Value:就是拿(Residential + Mortgage)/ TTV,以顯示兩者的相關性。如果相關性越來越高,就表示房仲和房貸業者更依賴Zillow,中古屋賣越好Zillow就賺得越多。

比方說,如果2024年第一季的TTV是一兆美金,Zillow的「Residential + Mortgage」相加是一億美金,兩者的比值是1;到2024年底時TTV變成1.5兆美金,Zillow的「Residential + Mortgage」相加卻成長到兩億美金,兩者的比值變成1.33,那就代表Zillow更好用了。

接下來我們來看「降息會不會讓TTV成長」,再來看兩者的相關性有沒有成長。如果TTV成長、兩者的相關性也成長,那Zillow股價就會漲。

降息,會刺激全美房市交易總額

先重貼一次30年期固定房貸利率圖,期間是2020年1月到2025年10月;

下圖是全美成屋市場的交易總額,這是我依據全美成屋銷售的筆數跟全美房屋成交價格的中位數推估出來的,區間是2020Q1到2025Q2

上下對比就能發現明顯的反向關係。30年固定房貸利率是從2022年1月起漲,一路漲到2023年10月觸頂;全美房產交易總額則是2022Q1觸頂,一路跌到2023年10月觸底。

所以如果繼續降息,那全美的房產交易總額就可能上漲。

Zillow營收與全美房產交易總額的相關性提高

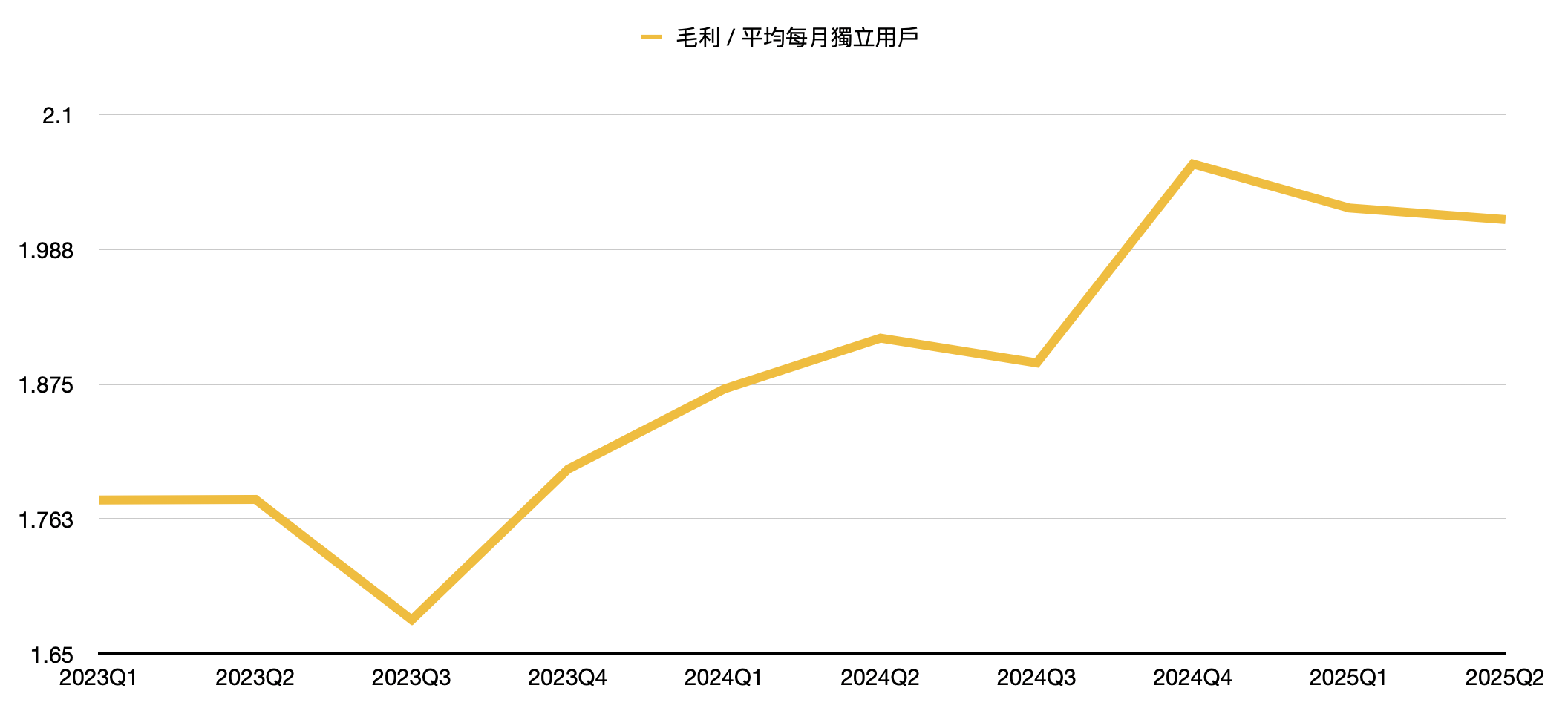

下圖則是Zillow在「住房、貸款兩塊營收」 跟 「全美房產交易總額」的相關性圖,區間是2023Q1至今,也是一路上漲:

細看上圖,2023Q3~2023Q4其實很平緩,2023Q4到2024Q1卻大增,之後更一路往上。因為2023Q4後房貸利率開始反轉下跌。房產交易越來越熱絡,就有更多房仲和房貸業者跟Zillow下廣告啦。

所以如果降息讓房貸利率繼續下跌,那不但全美房產交易的總額會成長,Zillow還能賺更多!

那,這個相關性會被破壞嗎?我覺得很難…

Zillow的競爭優勢極難破壞

Zillow的優勢極難破壞。因為它有網絡效應,越多房子會吸引越多買方(和租戶),越多買方會吸引越多房子。再加上Zillow有錢,打不過你就買下你。

美國很大,Zillow是針對全美國的房產搜尋網站,可是各城市仍有針對地方的小型搜尋網站,像上表的StreetEasy就是針對紐約的房產網站。Zillow要做到像StreetEasy那麼深入紐約有難度,它就買下來了。Zillow總共收購了16間公司,各式各樣的公司都有。

所以,Zillow靠著鈔能力和網絡效應建立起堅固的競爭優勢,極難破壞。

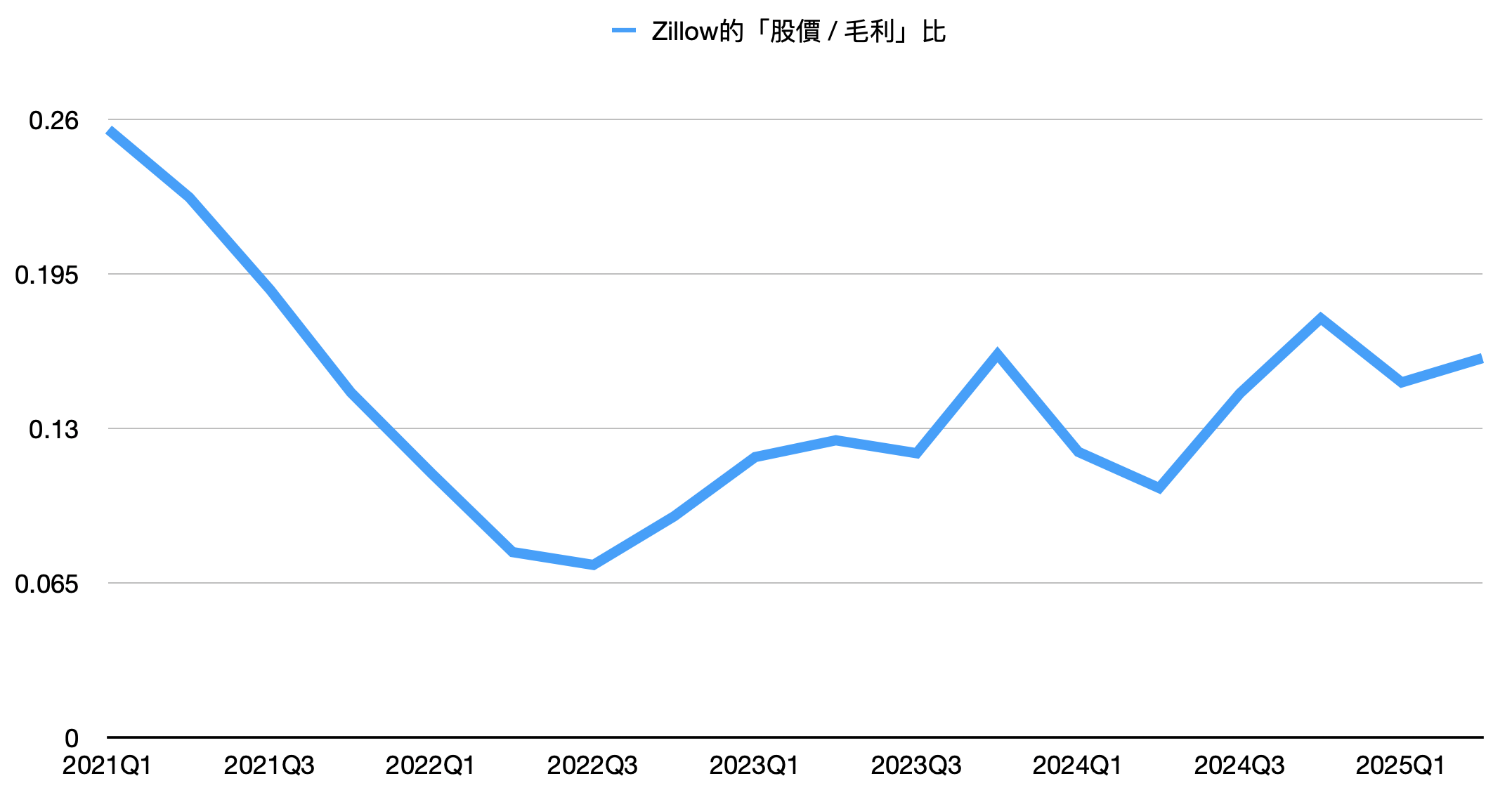

Zillow股價不貴

下圖是Zillow的「股價/ 毛利」比。為何不用「股價 / 營收」比?因為Zillow在2022年將旗下的iBuying業務賣掉,營收瞬間減少一半。用「股價 / 營收」比會失真。

Zillow的「股價/毛利」比為0.16,僅在2023年Q4的水位,跟其他高到天上的股票相比並不貴。

除了原本的收入之外,Zillow也積極開發新的業務…

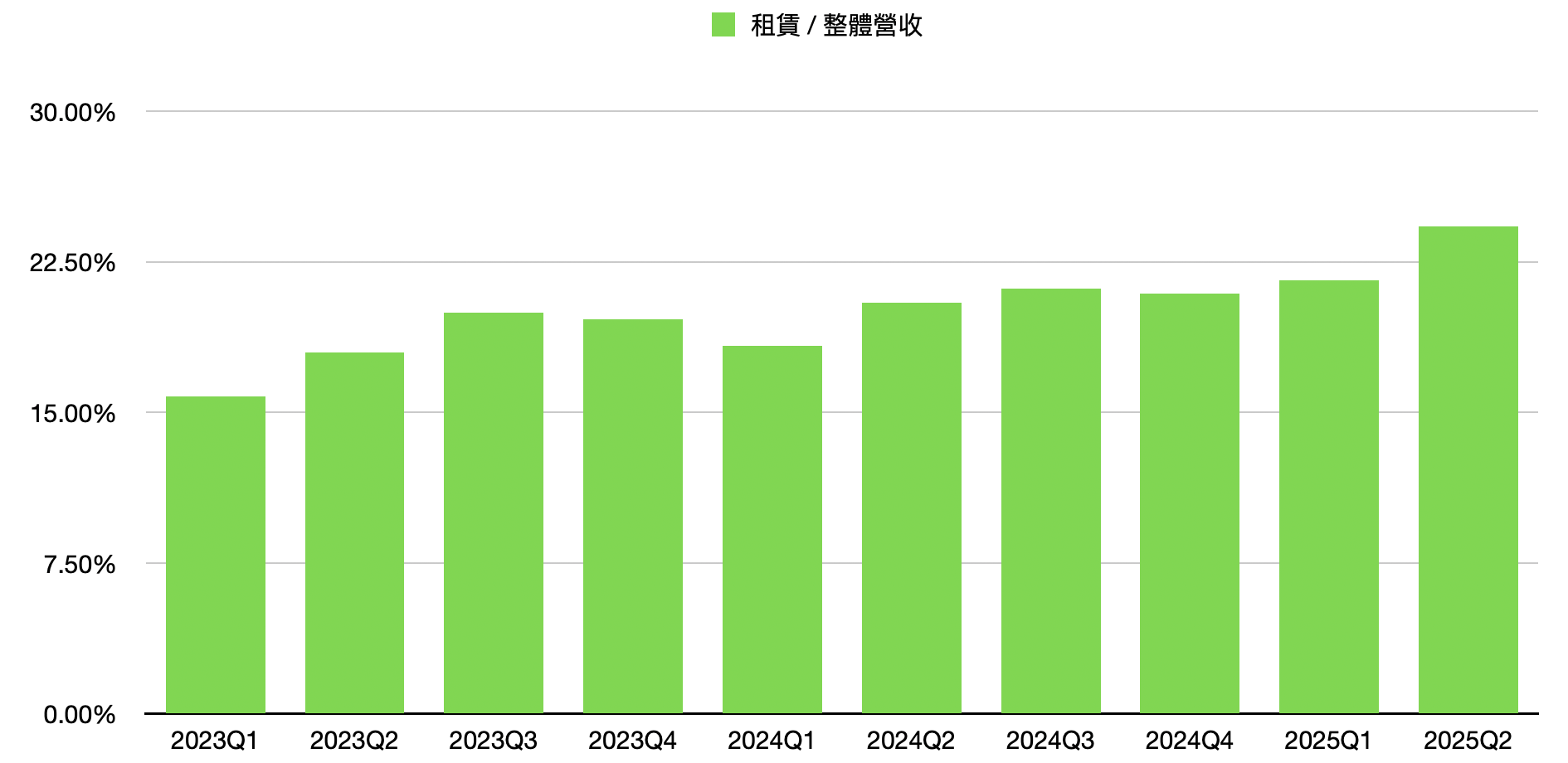

Zillow近期的新成長動能 – 租賃

Zillow最近大幅投資在租賃領域,主要是對包租公和租客們推出更好用的工具。目前在獨棟的租屋市場上Zillow已佔了60%的庫存,現在他們正進攻多戶住宅(就是公寓、華廈等類型的房子)。

下圖是Zillow不同營業項目的年成長率,藍色線是「住房+房貸」的營收,綠色線則是租賃相關的營收。可以看到,租賃相關的營收年成長率大幅碾壓「住房+房貸」。房價高漲,更多美國人轉而租房。

租賃佔Zillow整體營收的比重也越來越高:

Zillow沒有另外列出租賃相關的毛利,因為他們都是同個網站,無法將成本分割開來。

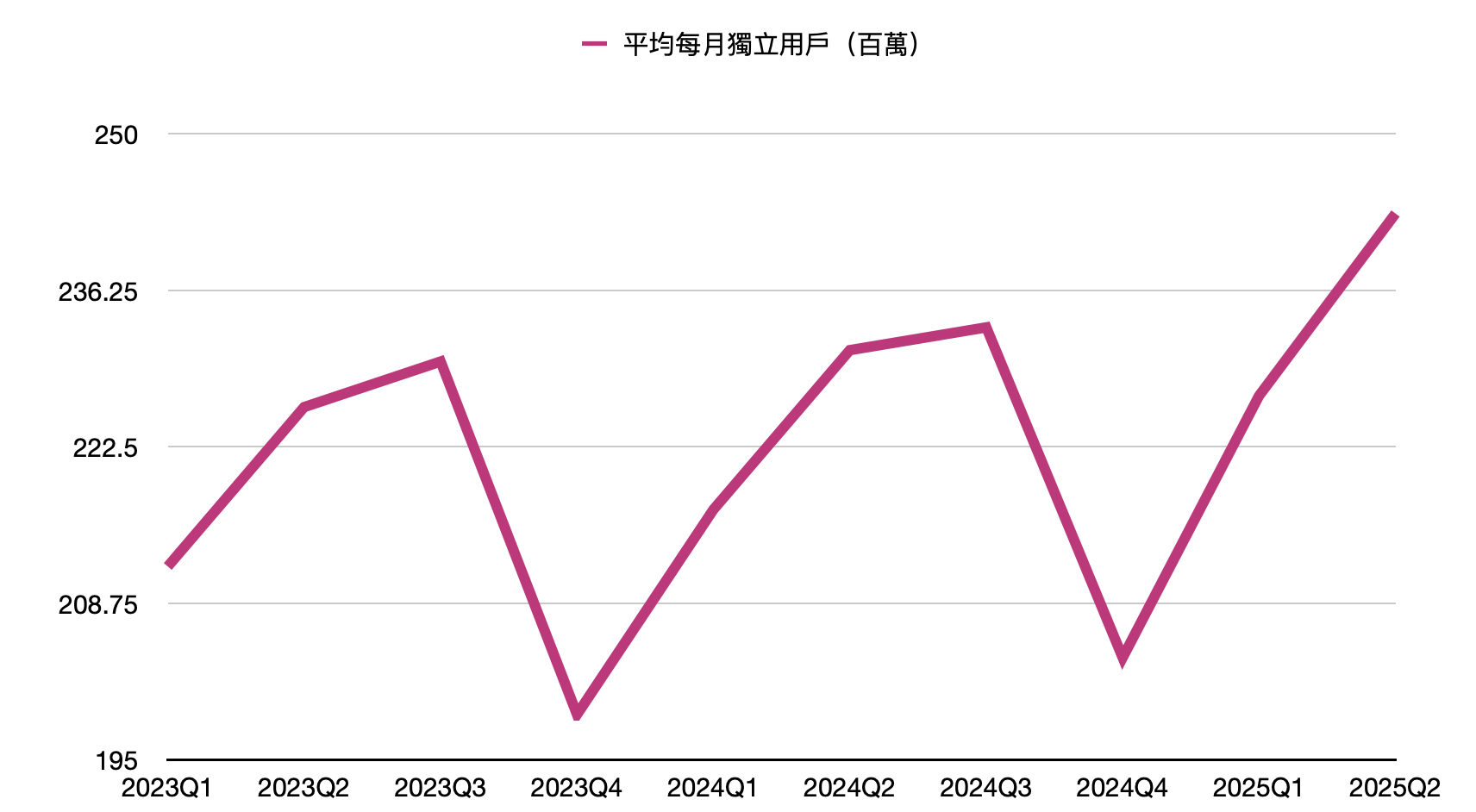

而隨著租賃佔比逐漸增加,Zillow的獨立用戶和「每個獨立用戶能帶來的毛利」也逐漸上升:

(美國第四季是賣房的淡季,第四季時美國人都忙著過感恩節了,很少人買房,所以第四季時用戶會特別差)

所以,如果川普推出刺激房市的政策,那Zillow的「住房+房貸」營收會成長;如果房價仍居高不下、聯準會降息的步調又不如預期,那租賃市場也有望成長,Zillow兩頭都有利。

講完了好事,來講它最近碰上的麻煩…

Zillow被控訴反壟斷

因為它付了一億美金給競爭對手Redfin(已於2025年7月下市),叫Redfin下架某些租賃房產,讓Zillow可以獨家陳列。

美國司法部認為這是Zillow破壞競爭,讓想下廣告的包租公們選擇變少。

但不管結果如何,都不會破壞Zillow核心的競爭優勢。Zillow核心的競爭優勢如前段所述,是它架上大量的房產和訪客量,這非常難破壞。因此就算Zillow在這樁反壟斷訴訟中敗訴而下跌,也不會影響它的地位和優勢。

講完強大的Zillow,再來講它的反面 – 最近正努力轉型的妖股 – Opendoor(OPEN.US)

Opendoor Technologies(OPEN.US) – 七月至今上漲11.37倍

對,你沒看錯,是11.37倍,從6月30日收盤價的0.53漲到11月7日的6.56,漲了1,137%,超級扯。因為它的營運現金流由負轉正,再加上網路氣氛的助攻。

它是ibuying模式的代表,它在ibuying這個模式的市占率高達60%。因為像Zillow等玩家都不玩了。

在解析Opendoor之前,先來解釋ibuying….

iBuying – 房仲公司自己買房再轉賣

ibuying就是由公司自己買房後再翻修轉賣,它的初衷是節省買賣雙方的心力和時間,讓買房更簡單方便。

ibuying會由Opendoor等公司用演算法估價,由公司自己買下房子,再由公司翻修後賣出。賣家可快速拿到現金,公司則賺到價差。你就把這些ibuying公司想成數位房仲業務,只是這位房仲自己買了賣家的房子,再自己翻修賣出去。

這乍看之下顛覆了傳統房仲、省下了中間的環節,但它有幾個特點:

- ibuying極耗現金 – 畢竟是房仲公司先出錢買房,所以房仲公司要扛現金壓力。

傳統的房仲公司只負責搓合,營運成本極低;ibuying就不行了,營運成本高得要命。

也因為它極度消耗現金,所以又延伸出下面幾點: - ibuying的出價必須低於市價 – 這篇文章統計了409處在Opendoor上架的房屋,發現Opendoor的出價比市價低9%。沒辦法,Opendoor也要賺錢啊,如果他們的出價高或者等於市價,那他們就賺少了。Opendoor勢必得低價買房,也就壓縮了賣家的利潤。所以它們主攻”急需現金或不在意賣價”的人,有耐心、想賣好價錢的人不會靠 ibuying,他們會找傳統房仲。

- ibuying主攻低價房 – ibuying 模式會由房仲公司出錢先買房,那要是賣不出去怎麼辦?房仲公司也得考量這點。所以他們會主攻低價房。這樣一方面就算賣不出去也不會卡住太多現金,另一方面週轉也快。

- ibuying 無法進入小鄉鎮 – 這一樣是現金週轉的問題。小鄉鎮人口少、買賣頻率低,ibuying公司現金就會卡比較久。大城市買賣的人多,交易週期較短,ibuying公司就不用卡現金這麼久了。

所以,雖然ibuying聽起來很棒,但它無法取代傳統房仲,它只能搶攻大都會的低價房市場。買賣房子會搞得這麼複雜,除了因為成交金額跟其他商品比起來特別大之外,也因為賣方想賣貴、買方想買得便宜,中間的撮合很難單靠演算法解決。

了解ibuying模式後,就能更明白Opendoor的困境….

Opendoor,原本是賺價差為主,現在正努力轉型中

Opendoor是在2020年6月上市的,上市不久即漲了3倍,非常厲害!然後就碰上2022年的升息,股價就崩了…..。

它只靠一個賺錢方式,就是賺買賣房的價差(其他的賺錢方式佔比很低)。2022年升息讓買房的人變少,Opendoor賣不了房現金就卡住啦,自然就崩了。

那Opendoor最近漲這麼多還能買嗎?先說結論:我覺得它未來的確有機會,但目前還在轉型,還需要觀察,我不會現在買進。

Opendoor最近會漲這麼兇,其中一個原因就是它找來了Shopify之前的營運長來當CEO,這位新任CEO很清楚Opendoor以前的問題。

前面說過,Opendoor出價平均比市價低9%。但新任CEO在最新的法說會上說:「當你能用便宜價格買房子,就表示屋主知道一些你不知道的事,他急著脫手換現金。」

新任CEO明白,以前Opendoor喜歡低買高賣賺價差,就容易買到超級爛的房子,而且還是買了以後才知道!這些超級爛房需要花很多錢來翻修,就容易賠錢,還可能賣不出去。

所以Opendoor學乖了,以後他們不會這麼仰賴價差,他們會買稍稍便宜一點的房子,然後賣稍貴一點,只賺一點點價差,然後靠著賣週邊服務(像是產險或房貸等等)來賺更多。

這位新任CEO提出了轉型計畫,有兩大要點:

- Opening our platform to qualified agents through Key Connections – 對合格的房仲業務開放Opendoor平台

- Expanding product suite with Cash Plus – 擴展Cash Plus以外的產品陣容。Cash Plus是Opendoor於2025年7月推出的服務,目的是解決ibuying出價低於市價的痛點。Cash Plus會先提供給賣家一筆現金,先解決賣家的現金危機,Opendoor再翻修房子後透過合作的房仲出售,如果轉售房屋有利潤時再與賣家分潤。

這個轉型計畫聽起來很棒,但目前還不知道效果如何。新任CEO預估會在明年讓新型態的Opendoor獲利,拭目以待吧,有成功跡象後我會再更新。

三大房仲公司整理表

講完強大的Zillow和想取代房仲卻失敗的Opendoor,接下來來講正統的三間房仲公司。他們最近也不錯,有兩間最近一個月也漲了14、15%,今年也漲了252%和47%,紛紛超越大盤…